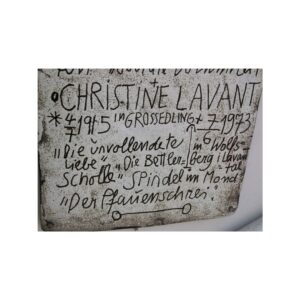

Vor 100 Jahren wurde Christine Lavant in St. Stefan geboren. Die „unterschätzteste Dichterin deutscher Sprache“ (© André Heller).

Christine Lavant Zeit ihres Lebens auch keinen Wind um ihre Person gemacht und die meisten, die ihr persönlich oder im Kulturteil der Zeitungen begegneten, unterschätzten die zierliche Frau, die schon in jungen Jahren zerbrechlich wirkte.

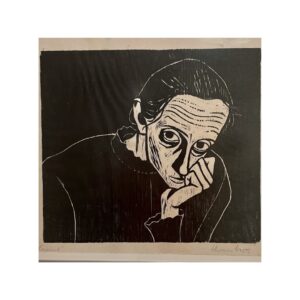

Das dunkle Haar trug sie hinter dem Kopf verknotet, oft unter einem Kopftuch verborgen, die großen Augen schienen wie Tore zu einer dunklen, weiten Welt. Der Kopf nachdenklich seitwärts geneigt, dünne Lippen, hagere Hände. Die Porträts des Fotografen Ernst Prokop und jene ihres Geliebten, des Malers und Holzschnittkünstlers Werner Berg, zeichnen Bilder eines verletzlichen und verletzten Menschen. Und das war Christine Lavant zweifellos von Kindheit an.

Das dunkle Haar trug sie hinter dem Kopf verknotet, oft unter einem Kopftuch verborgen, die großen Augen schienen wie Tore zu einer dunklen, weiten Welt. Der Kopf nachdenklich seitwärts geneigt, dünne Lippen, hagere Hände. Die Porträts des Fotografen Ernst Prokop und jene ihres Geliebten, des Malers und Holzschnittkünstlers Werner Berg, zeichnen Bilder eines verletzlichen und verletzten Menschen. Und das war Christine Lavant zweifellos von Kindheit an.

Im ersten Weltkrieg als neuntes Kind einer Bergarbeiterfamilie geboren, wächst Christine Thonhauser in ärmsten Verhältnissen auf. Aber nicht nur das. Schon früh leidet das Kind unter Tuberkulose und Skrofulose, einer Hauterkrankung, die sie mit Infektionen und nässenden Ausschlägen quält. Die Krankheit schädigt ihr Gehör und macht sie beinahe blind. Die Tuberkulose wird zwar erfolgreich therapiert, aber die dabei eingesetzten Röntgenstrahlen sind so stark dosiert, dass die Haut geschädigt wird. Zeitlebens wird Christine unter den Folgen leiden, psychisch und physisch instabil. Ein „Arme-Leute-Kind“, ein „Zartele“, wie sie in „Das Kind“ schrieb.

Es war ihr erstes Buch. Darin hielt sie ihre Kindheit und die Brutalität des Alltags einer armen Familie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im Lavanttal fest. In ihrem Inneren hat das Kind, die Jugendliche, die Frau immer Kräfte entwickelt, mit denen sie gegen die Widrigkeiten ankämpfte, und mit dem Schreiben fand sie ein Werkzeug, mit dem sie ihr Le ben einigermaßen erträglich gestalten konnte. „Solange ich schreibe, bin ich glücklich“, schrieb sie später in einem Brief. Und so blieb das Schreiben, obwohl sie aufgrund ihrer körperlichen Schwäche den Schulbesuch nach wenigen Jahren abbrechen musste.

Sie verbrannte ihre Arbeiten, weil sie ein Verlag ablehnte, und schrieb dennoch weiter. Vermutlich, weil sie im Schreiben einen Ausweg aus Enge und Isolation fand. 1933 erschienen erstmals Gedichte der damals 18-Jährigen in der Regionalzeitung. In der Nazi-Zeit fühlte sie sich „zu einer völligen inneren Stummheit verurteilt“. Sie vernichtete ihre Manuskripte und zog sich zurück, um für das Regime und dessen Euthanasieprogramm unsichtbar zu sein. Die junge Frau heiratete den um 30 Jahre älteren Maler Josef Habernig und konzentrierte sich aufs Stricken, um für den Lebensunterhalt zu sorgen.

Sie verbrannte ihre Arbeiten, weil sie ein Verlag ablehnte, und schrieb dennoch weiter. Vermutlich, weil sie im Schreiben einen Ausweg aus Enge und Isolation fand. 1933 erschienen erstmals Gedichte der damals 18-Jährigen in der Regionalzeitung. In der Nazi-Zeit fühlte sie sich „zu einer völligen inneren Stummheit verurteilt“. Sie vernichtete ihre Manuskripte und zog sich zurück, um für das Regime und dessen Euthanasieprogramm unsichtbar zu sein. Die junge Frau heiratete den um 30 Jahre älteren Maler Josef Habernig und konzentrierte sich aufs Stricken, um für den Lebensunterhalt zu sorgen.

Das Stricken blieb ihr auch nach dem Krieg, als sie binnen weniger Monate Hunderte Seiten Prosa und unzählige Gedichte verfasste. Obwohl sie, wie sie einmal sagte, Lyrik erst gar nicht mochte, weil man dabei nicht stricken kann. Aber sie entwickelte eine Technik, mit der sie einfache Muster anfertigen und gleichzeitig lesen konnte, denn die Lektüre – unter anderem Märchen, religiöse und mystische Schriften, Rilke, Trakl – war ihr wertvolle Quelle für das eigene Schreiben.

1948 erschien der Prosatext „Das Kind“, 1950 „Das Krüglein“. Beides Milieustudien, in denen sie das ihr so vertraute Elend einflocht. Sehr zum Missfallen ihrer Umgebung, die empört auf die authentische Beschreibung des Alltags einfacher Leute im Lavanttal reagierte. Die Veröffentlichung stärkte das Bild der Außenseiterin, die rauchte, nachts spazieren ging und spätestens nach dem Suizidversuch in der Psychiatrie als Sonderling galt. Da half auch das Pseudonym „Lavant“ nicht, das sich die junge Frau inzwischen als Schutzmantel zugelegt hatte. Als Konsequenz veröffentlichte Christine Lavant weniger Prosa.

Ihre Bilder und Metaphern behielt sie bei, ihre Themen, das Leben der einfachen Leute und den Blick in die Gedankenwelt von Kindern und Frauen ebenso. Die Gespräche mit Gott, der Natur und den Sternen. Die Verzweiflung, den Humor, die Selbstironie und den Wunsch nach einem „Fünklein Liebe“. Nur eben in Gedichtform. Mit ihrem Gedichtband „Die Bettlerschale“ gelang ihr 1956 der Durchbruch. Sie fand Zugang zu literarischen Zirkeln, in denen sie sich als gern gesehene und gesellige Gesprächspartnerin sichtlich wohl fühlte. Lavant erhielt zahlreiche Preise, darunter den Georg Trakl-Preis und den Großen Österreichischen Staatspreis für Literatur. Sie war korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz und Mitglied des PEN-Clubs.

1973 starb Christine Lavant in Wolfsberg an den Folgen eines Schlaganfalls. In St. Stefan, wo sie fast ihr ganzes Leben verbracht hatte, wurde sie in einem Ehrengrab beigesetzt, das die Familie Lintschnig, die sie zu Lebzeiten beherbergt hatte, nach wie vor liebevoll pflegt. Auf dem Grab steht heute das „Mondkreuz“: eine riesige Plastik, die der Kärntner Bildhauer Heinz Glawischnig als physische Interpretation eines Lavant-Gedichtes gestaltete.

„So nah ging mir die Nacht noch nie

„So nah ging mir die Nacht noch nie

im Halbtraum beuge ich das Knie

helf ihr das Mondkreuz tragen.“

Wenige Schritte vom Friedhof entfernt erinnert eine von Efeu umrahmte Marmortafel an den Wohnsitz der großen Kärntner Lyrikerin. In diesem Haus gründete Hans Lintschnig, dessen Mutter Gertrude die wahrscheinlich beste Freundin der Dichterin war, im Jahre 1994 die „Christine Lavant Gesellschaft“. 2015 gründete Hans Schmidt in Wien die „Internationale Christine Lavant Gesellschaft“. Beide Initiativen haben sich der Öffentlichkeitsarbeit für das literarische Werk von Christine Lavant verschrieben.

Sichtbare Ergebnisse des Engagements sind Veranstaltungen, Schulprojekte, der Christine Lavant Preis und die neue Werkausgabe im Wallstein Verlag: Ein Mammutprojekt, das 1.800 Gedichte und rund 1.200 Seiten Prosa umfasst und ein neues Licht auf Christine Lavants Werk wirft. In der kommentierten Ausgabe ist die Prosa erstmals im Original zu lesen. Inklusive Lavanttaler Dialektworte, die Christine Lavant in vielen Texten verwendete. Die Eingriffe früherer Verleger sind bereinigt, manche Texte sind überhaupt zum ersten Mal veröffentlicht. Zusammen mit den Briefen und Dokumenten, die das Team um Klaus Amann, Doris Moser und Brigitte Strasser gesammelt haben, entstand so ein neues Bild von Christine Lavant. „Vom Kopf unter dem Kopftuch“, wie ein Rezensent die Neuausgabe kommentierte.

Internationale Christine Lavant Gesellschaft

Christine Lavant & Werner Berg im Werner Berg Museum

Werke Christine Lavants im Wallstein Verlag

Lavanttal-Podcast

In Folge 18 sind Nina Popp und Helga Palmer von der Christine Lavant Gesellschaft auf den Spuren der Lavanttaler Schriftstellerin unterwegs. Vom neuen Denkmal über die Bäcklkeusche zum oft zitierten Wetterkreuz bis zur letzten Ruhestatt der Dichterin.

#18 Auf den Spuren von Christine Lavant

Fotos © N. Popp; Holzschnitt Werner Berg Museum