Seit 2000 Jahren wird in Kärnten Wein angebaut. Das jüngste Kapitel des Weinbaus im Süden Österreichs begann in den 1970ern im Lavanttal.

Ortsnamen wie „Weinleitn“, „Weinberg“, „Weinzödl“ oder „Weinzettl“ erinnern daran, dass bis in die 1920er-Jahre auch zwischen Koralm und Saualm Reben wuchsen. Dass die Geschichte des Weinbaus in der Region 2.000 Jahre alt ist, weiß man aber erst seit Thomas Zeloth vom Kärntner Landesarchiv sich auf Spurensuche begab und unter anderem die jahrhundertelange Bedeutung des Weinbaus im Lavanttal akribisch dokumentierte.

Antike Amphorenscherben, Winzermesser und Grabplastiken lassen darauf schließen, dass die Römer ihre Freude am Wein auch in die neu eroberten Gebiete an der Drau und der Lavant importierten, und mit dem Christentum kam der Messwein nach Norikum. Selbst in den Jahren, als Ostgoten, Byzantiner, Franken und schließlich die Awaren ins Land zogen und die Menschen auf Hügel und Berge flüchteten, sollen sie Weinreben gepflanzt und ihren eigenen Wein hergestellt haben.

Nachdem bayrische Herzöge und die Erzbischöfe aus Salzburg den Karantanen zu Hilfe gekommen waren, siedelten die Menschen wieder ins Tal, widmeten sich dem Ackerbau, der Viehzucht und frommen Übungen. Dafür sorgten nicht zuletzt Missionare, die über die Alpen geschickt wurden. Dass spätestens ab dem 9. Jahrhundert auch Wein angebaut wurde, belegen drei Urkunden. 888 unterschrieb Kaiser Arnulf eine Schenkungsurkunde und bescherte dem „valle quae dicitur Laventatal“, also dem Lavanttal, den ersten urkundlichen Nachweis von Weinbergen. Auch die anderen Weingärten im östlichen Kärnten, die ab dem 12. Jahrhundert nun immer öfter in Rechtstexten erwähnt wurden, waren im Besitz von Klöstern und Bistümern. In Unterkärnten wurden sie später auch an einfache Bürger ohne geistliche Weihen verpachtet.

Nachdem bayrische Herzöge und die Erzbischöfe aus Salzburg den Karantanen zu Hilfe gekommen waren, siedelten die Menschen wieder ins Tal, widmeten sich dem Ackerbau, der Viehzucht und frommen Übungen. Dafür sorgten nicht zuletzt Missionare, die über die Alpen geschickt wurden. Dass spätestens ab dem 9. Jahrhundert auch Wein angebaut wurde, belegen drei Urkunden. 888 unterschrieb Kaiser Arnulf eine Schenkungsurkunde und bescherte dem „valle quae dicitur Laventatal“, also dem Lavanttal, den ersten urkundlichen Nachweis von Weinbergen. Auch die anderen Weingärten im östlichen Kärnten, die ab dem 12. Jahrhundert nun immer öfter in Rechtstexten erwähnt wurden, waren im Besitz von Klöstern und Bistümern. In Unterkärnten wurden sie später auch an einfache Bürger ohne geistliche Weihen verpachtet.

Die Weingartenarbeit erledigten Winzer, die dafür bezahlt wurden und vor Ort wohnten. Um 1600 umfasste die Weingartenfläche in Wolfsberg 280 Hektar und war damit doppelt so groß wie die 116 Hektar der niederösterreichischen Weinbaustadt Retz.

Wein war immer schon wichtig. Auch wenn das Getränk, wie Zeitzeugen berichten, säuerlich schmeckte und definitiv keine 100-Parker-Punkte eingeheimst hätte. Aber gerade das „resche Gerbstoff- und Säurekleid“ machte den Wein zu einem unverzichtbaren Lebensmittel. Für Erwachsene wie für Kinder. Die Bakterien überleben die Mischung aus Säure, Gerbstoff und Alkohol nämlich nicht. Somit war Wein wesentlicher reiner als das Wasser, und wenn man den Wein mit Wasser mischte, war das Getränk frei von aktiven Schadkeimen.

Zwischen 1550 und 1600 florierte der Weinbau im Lavanttal aber auch aus einem anderen Grund: Weine aus den Nachbarländern waren mit Zöllen belegt und somit teurer als der heimische „Wolffsperger“, dessen Hauptsorte der frostharte und ertragreiche „Weiße Heunisch“ war. An die ehemaligen Mautstationen erinnern heute noch die Pässe Pack, Hebalm oder Weinebene, wo die Ware von den Karren gehoben und verzollt wurde.

Zwischen 1550 und 1600 florierte der Weinbau im Lavanttal aber auch aus einem anderen Grund: Weine aus den Nachbarländern waren mit Zöllen belegt und somit teurer als der heimische „Wolffsperger“, dessen Hauptsorte der frostharte und ertragreiche „Weiße Heunisch“ war. An die ehemaligen Mautstationen erinnern heute noch die Pässe Pack, Hebalm oder Weinebene, wo die Ware von den Karren gehoben und verzollt wurde.

Alles bestens, Weinbau und -handel florierten. Bis Kaiserin Maria Theresia die Binnenzölle im 18. Jahrhundert aufhob und die Konkurrenz aus der Steiermark und aus Italien dem Kärntner Wein ordentlich Druck machte. Außerdem fehlten – schon damals – Arbeitskräfte, und die Kosten für die Weingartenarbeit stiegen.

Die Steillagen des Tales verloren durch Erosion an Fruchtbarkeit und der spärliche Dünger wurde in den Ackerbau investiert. Die Weingärten des Tales verhungerten förmlich. Im Franziszeischen Kataster von 1830 ist die Gesamtfläche der Weingärten zwischen Wolfsberg und St. Paul auf etwa 24 Hektar geschrumpft. Ab 1883 zerstörte der Falsche Mehltau – nicht wie irrtümlich angenommen die Reblaus – einen Großteil des Ertrages, die Reben siechten dahin und bald nach dem Ersten Weltkrieg war dann Schluss mit dem Weinbau.

Das blieb so. Ein halbes Jahrhundert lang. Bis Herbert Gartner, Lehrer und Versuchstechniker der Klosterneuburger Weinbauschule, mit der Leitung der Obstbau-Versuchsanstalt in St. Andrä betraut wurde. Sein Ziel war es ursprünglich, den Most auf das Niveau der Weinproduktion zu heben. Er sprach schon damals vom Apfelwein, und es dauerte nicht lange, bis er im Süden der Stadt eine geeignete Fläche fand, am Oberen Weinzedl. Hier, wo schon vor Jahrhunderten Wein gewachsen war, legte Herbert Gartner 1972 den ersten neuen Weingarten Kärntens an. Ein paar Jahre später bepflanzte er einen weiteren alten Weinberg des Tales, die Terrassen am Fuße von Schloss Thürn.

Mit Gartners Experiment startete der Weinbau in Kärnten in eine neue Ära. 50 Jahre später sind 125 ha Weinanbaufläche ausgepflanzt, genauso viel wie 1788. Klein, aber fein. Die Versuche in den St. Andräer Weingärten brachten jedenfalls so viel Ertrag, dass es möglich war, einzelne Sorten auszuprobieren und Kurse für Winzerinnen und Weinkellerwarte abzuhalten. Ein Angebot, das bisher 450 vinophile Menschen nutzten, um die Grundkenntnisse des Weinbaus zu erlernen. Rund 200 von ihnen sind Mitglieder des 2003 gegründeten Weinbauverbands Kärntens.

Mit Gartners Experiment startete der Weinbau in Kärnten in eine neue Ära. 50 Jahre später sind 125 ha Weinanbaufläche ausgepflanzt, genauso viel wie 1788. Klein, aber fein. Die Versuche in den St. Andräer Weingärten brachten jedenfalls so viel Ertrag, dass es möglich war, einzelne Sorten auszuprobieren und Kurse für Winzerinnen und Weinkellerwarte abzuhalten. Ein Angebot, das bisher 450 vinophile Menschen nutzten, um die Grundkenntnisse des Weinbaus zu erlernen. Rund 200 von ihnen sind Mitglieder des 2003 gegründeten Weinbauverbands Kärntens.

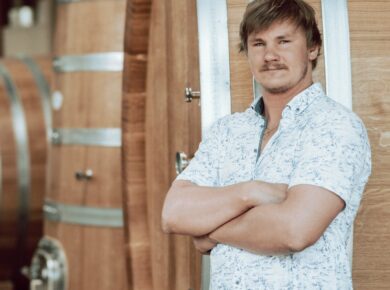

Für Kurse, Weinbauberatung und Qualitätskontrolle in der Kärntner Landwirtschaftskammer ist mittlerweile Herbert Gartners Sohn Erwin verantwortlich. Mit Leib und Seele. Wer Geschichten und Geschichte des Weins in Kärnten ganz allgemein und im Lavanttal im Besonderen hören will, ist bei ihm goldrichtig. Weil er Önologe ist und maßgeblich an der Entwicklung des Weinbaugebiets im Süden Österreichs beteiligt war. Weil er weiß, wo Sauvignon Blanc und Burgundersorten am besten gelingen und worauf es beim Winterschnitt, bei der Laubarbeit und der Lese im Herbst ankommt. Und weil Erwin Gartner sein Wissen gerne teilt.

Es lag nahe, dass er die Arbeit, die sein Vater begonnen hatte, fortführen würde. Kindheit im Weingarten, Interesse am Weinbau, Ausbildung an der Klosterneuburger Weinbauschule. Aber zunächst entschied sich der Lavanttaler für die Literatur und für Wien. „Schon während meines Studiums arbeitete ich im Literaturarchiv der Nationalbibliothek am Nachlass des österreichischen Schriftstellers Ödon von Horváth und beschäftigte mich mit den Geschichten aus dem Wienerwald“, erzählt Erwin Gartner. Dass es dann doch die Geschichte des Lavanttaler Weinbaus wurde, lag an einem EU-Projekt mit Weinbau-Institutionen aus dem Veneto.

Der Lavanttaler fuhr mit seiner jungen Familie zurück über die Pack und errichtete 2006 im Rahmen des interregionalen Projekts des Obst- und Weinbauzentrums St. Andrä (OWZ) eine Anlage in der Nähe von Wolfsberg, um zu untersuchen, welche Rebsorten sich für den Boden und die klimatischen Bedingungen eignen.

Nebenberuflich baute er mit seiner Familie den Betrieb „Weinbau Gartner“ aus: die Weingärten bei Schloss Thürn und auf der Riede „Weingartjörgl“, die bis auf 600 m Seehöhe reichen. Hänge, die man suchen muss. Denn anders als in der Südsteiermark oder am Donauufer, wo die Weingärten schon von Weitem zu sehen sind und die Charakteristik der Landschaft bestimmen, wachsen die Lavanttaler Weine im Verborgenen. Der Ruf machte dennoch die Runde. Gartners Sauvignon Blanc wurde mehrfach Landessieger, Rheinriesling, Weißburgunder und auch die anderen vorwiegend weißen Sorten brachten dem Lavanttaler österreichweit Anerkennung.

„Kultwein aus Kärnten“ schwärmte das Gourmetmagazin Falstaff und immer mehr Restaurants setzten die Weine auf ihre Karte. „Das Lavanttal ist ein guter Boden für Weißweine, die durch den Glimmerschiefer des Koralmmassivs eine ganz eigene Stilistik gewinnen“, beschreibt der

Winzer eine wesentliche Charakteristik. Die zweite erklärt sich ebenfalls aus der topografischen Lage zwischen zwei Gebirgszügen. „Wir haben alpines Klima, kein mediterranes, wie viele meinen, und daher wirkliche Kühle von wirklichen Bergen.“ Der Wein reift später und weist mehr Säure auf. Aber genau das macht den Lavanttaler Wein aus. „Man muss den Berg im Wein schmecken“, sagt Gartner. Seine Kurzbeschreibung für die Weine aus dem kleinen Weingebiet? „Ein Wein für Kenner.“ Die intensive Arbeit im Weinberg und die Reduktion auf die Charakteristik des Terroirs, also der regionalen Lagen, überzeugt die Fachwelt. Mit schöner Regelmäßigkeit importieren die Winzerinnen und Winzer des Tales Prämierungen von Verkostungen im In- und Ausland. Je weiter weg, umso größer ist die Anerkennung, scheint es, wenn man auf das Ergebnis einer Umfrage im Tal sieht: Zwei Drittel der Befragten bescheinigten den Lavanttaler Weinehohe Qualität, obwohl ihn nur ein Drittel verkostet hatte.

In guten Jahren füllt der Ertrag der Lavanttaler Weingärten etwa 50.000 Flaschen. „Ausschließlich Lagenweine“, sagt Erwin Gartner. Also Weine, die aufgrund ihrer Herkunft besonders hoch bewertet werden. Wenn es hagelt, der Spätfrost oder Schädlinge die Ernte vernichten, ist es aber noch weniger. Und das geht an die Grenzen. Vor allem, weil der Pflegeaufwand der gleiche bleibt. 2020 übernahm die Landwirtschaftskammer die Lage „Weingartjörgl“ und stellte Gartner ein. So entstand das Landesweingut VINUM CARINTHIja, das offizielle Bekenntnis des Landes Kärnten zum Weinbau.

Fotos: Weinhof Ritter, ÖWZ Kärnten, Unsplash I A. Make, B. Gouwy